~八重山にのこる手技の世界~

プラスティック製品が溢れた高度経済成長期は、都市部の職人の手業はなくなっていく定めであった。大量生産品のコストはどんどん安くなる。人が多いと、それだけスケールメリットが即効くからだ。これが次第に地方を席巻する頃は、盤石な製品だ。その勢いはあっという間に最南端八重山まで広がった。ところが今は、自然素材を利用した工芸が細々と復活の兆しにある。

今、過渡期にある。自然のなかで生み出され、身につけられてきた先人の知恵が、受け継がれなくなっている。外からの情報に押し流されているのだ。時代の流れであるものはいい。亜熱帯八重山だけに見られるもの、沖縄だけに見られるもの。それらは残ってほしい。今回は、まだ八重山にのこる手業の世界を紹介する。これが徐々に消え去りそうな雲行きだ。八重山に暮らす人に、美しい自然がいつもあることと、自然の素材を使って作られる工芸の存在は、先人が大事にしてきたものだけに、大切にしたいもの。すべてを載せきれなかったが、忘れてはならない手業の周辺スケッチだ。

趣味がないと・・・

石嶺隈さんは、手が細かいことで地域では評判だ

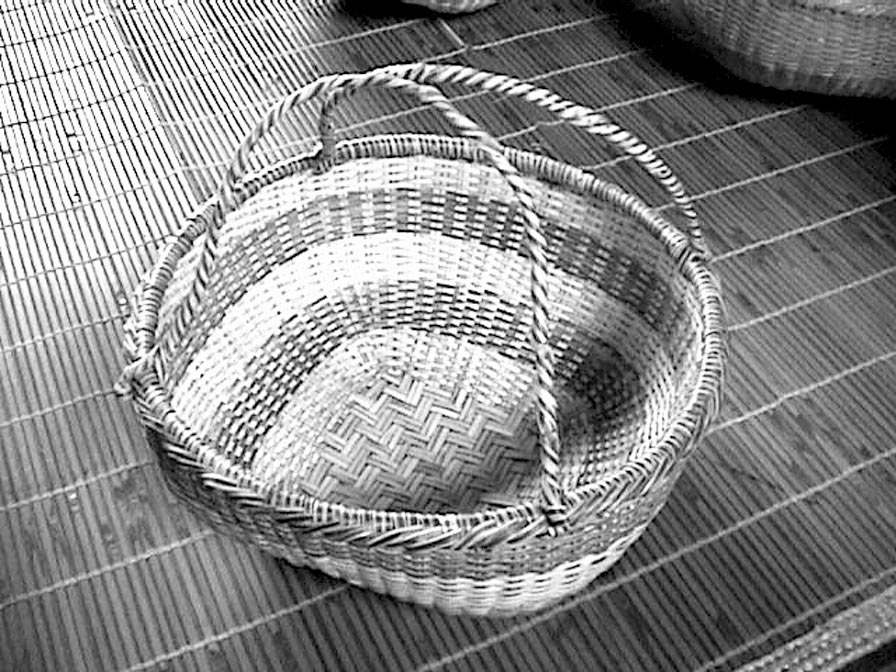

起用なのだ。なんでも作るという。アンツク、クバガサ、ゾーリ、ミノ、ムンゾーギ、サギゾーギ、バーキ、ガイツバラと、数え上げるとまだまだ出てきそうだ。中でもガイツバラが石嶺さんの得意な分野。カヤで作るこの手作り品は、ずっしりと重く、頑丈だ。白米を入れる入れ物を見つけ、その姿に惚れ込んで、その家に通い詰めたという。それで独学でマスターしたという。

作品を見せてもらった。サギソーギというカゴは、頑丈で立派だ。「すごいですね」と不器用な者からは月並みな言い方しかできないのだが、石嶺さんは、「趣味がないとね」と、軽く応える。

去年のこと。教える人がいないので、教えてほしいと連絡があり、川平小中学校で教えたという。「けれども、ダメでした」。やはり子どもだ。根気が続かないという。

「趣味がないから。趣味があればね」

このワザをのこしたい

老人会でも、アンツクはできても、手の込む難しいものはやりきれないと嘆いた。八重山だけの技術ですかと聞けば、「沖縄本島では見ないね」と。

「八重山には昔からあったけれど、それはかっこうが2番のもの。私のは違う。このワザをのこしたい希望があります。教えられなくなる前に…、ただもう76才でしょう」

石嶺さんは、昭和2年、3月20日生まれ。石垣市から八重山老人連合会で、毎年出展している。上手に作るコツはありますかと聞くと、「これは手芸だから、こうつくりたいと思ってもその通りにならないこともある。まず、かっこうが第一だから、とにかく好かれるかっこうにつくることです」。もの作りは20代からやっていたという。本格的にやったのは農業を辞めて暇が出てきたから、50才くらいだろうという。娘が大学を卒業して、仕送りが終わったから。もともと漁業が好きだったのもあるという。当時、農業していた土地は、船で海を渡らないとできなかった。吉原まで櫓を漕いで渡っていた。けっこう大変だったのだ。廃村の仲筋村に耕地があったのだという。

人のやっていないものを作る

形が整う工夫が大事と石嶺さん

農業をやっていたころは暇がなかったという。キビ、田圃、イモ、パインと忙しかった。手ワザで何か作りたい気持ちがあったができなかった。石嶺さんは誰からも教わっていないという。あるのをただ見て作った。外して見たりして、自分の考えで作ったものだという。「私には趣味があったが、兄弟にはなかった。昔の人は皆作ることは作ったが、かっこうが2番。作ればいい。使えればいい。自分で作らなければ困ったから作ったまで。材料も、こっちにいくらもあったという。

「ただ、私の様には趣味がないとできないです」。好きでないとできないということですよねときけば、石嶺さんは、少し間をおいて、「好きでないとね」と返して笑った。趣味があるという意味が、もう少し意味がありそうだった。

石嶺さんがいろいろものを作るようになったきっかけは、老人会の展示会へ以前から作品を出してみたいと思っていたからだという。気が付いたときには、すでに作りたいと思っていたということらしい。人のやっていないものを出してみたかったという。人のやっていない物を作り、形をきれいに作って驚かせたい。作る前は、当然その形はなく、自分の頭に思い描いて作るのだが、一つを作ったら次はどう作るか。また考える。竹細工は2日ででき、ガイツバラは2ヶ月もかかるという。人がいると集中できないので、一人黙ってモクモクとつくっているという。石嶺さんは、朝は4時に起きて7時まで手仕事をし、7時から9時半まで海で働き、10時から12時まで手仕事をする。食事後2時頃から5時まで手仕事をし、5時にはまた海へ出て、戻る。ほしい人があると、売るのだという。注文は殺到しているから、宣伝はしない。

ガイツバラ

今年、八重山老人連合会主催の展示会の全国大会が8月にあるという。もっか、それに出す作品作りに追われているという。「川平は手が器用な人が多いんで、八老連も目を付けているようです」。川平で有名だった長老の喜舎場兼美さん宅で見事なガイツバラの白米入れを発見。惚れ込んでしまった。心打たれ石嶺さんは、何度も喜舎場さん宅に通ったという。これは石嶺さんが20代の頃のこと。縁の作りは独自に考案してオリジナルに仕上げたという。

「きれいでした。編み方にも惚れました。これを見て何かしないといけないと思いました。こうやって学んでも、やはり人のものだから、この編み方は今も大事に、生かしています」。当時は、バーキをつくったり、アンツクも手がけていたが、このガイツバラにすっかり惚れ込んでしまったという。作り出せば2ヶ月もかかるガイツバラ。今も、できあがると、気持ちは晴れ晴れとした気持ちになるという。人が大切な宝物のようにしてくれるのを見ると、感無量になりますね。趣味というのは、理由なく引き寄せられる、目に見えない磁石のようなものかもしれない。

自分の限界をみたいですね

本土の既製品がよく見えた事も

島材でつくったものしかなかった時代に、本土からの大量生産品や既製品がドッと入ってきたときのことだ。「島のものと比べたときに差がありました」と戸眞伊さん。合板に木目をプリントした板が、きれいなものに見えたという。しかも新しいデザインで入ってきている。「こっちは、コツコツ昔ながらのデザインです」。並べると海の向こうから来るものが素晴らしく見えたという。

「職人ながらも、これもいいなと思いました」と笑う。島材を使うよりは、向こうの新建材を使った方が楽だし、コストも安いし、見た目もきれいだ。「またこれが売れるんです」と苦笑い。そうすると、難儀して山から切り出してきて、何十年も乾燥して置いておくのが面倒くさくなってしまうという。「そうして八重山の木工業界が一時、なくなってしまった」と、真剣な顔になる。復帰後15、16年間、途絶えてしまったという。

島材を100%つかってきたわけではないが、と前置きして、「僕はコツコツといくらかは島材を取り入れて作ってきたんです。島材を途絶えさせないできました。島材がほしいという人が時々あり、そこで使ったわけです」

今もそういう注文者が健在だという。今は行政の方が、島材を見直そうとして、林業の、見直しも始まっていると、戸眞伊さんは評価している。「県の指導所の取り組みが、今につながっています。島材はいいなと、少々高くても使う人が増えてきています。沖縄県全体で」。

既製品や量産品がきれいすぎる。上等すぎる、という戸眞伊さん。「できばえがいいんです」。それに比べ職人が作るものは、手作りなので、どこか荒っぽいというか繊細さに欠ける。デザイン的にも違う。しかし力強さがあるというか、どこか島の気質にあっているんではないかと思うんですね。これが沖縄の人の特徴ではないかなという。「タンスなどは、本土のものは材料が、細くてスマートですね。沖縄のものは、沖縄標準の大きさがあるのですね。だから本土のに比べると、ごついです」

本土の職人の技

木目が合った捻組みの重箱

戸眞伊さんは昔の家具を集めている。その中に昔八重山に入った本土の職人の品物も見えるという。「昔は工場がなくて、各家が材料を用意して職人を本土から呼んでつくらせました。道具を持ってはるばるやってきた職人が、仕事をしては家に呼ばれて家々をまわっていました」。まだ、残っているものがあるという。ものを見ると、本土の技術者だなと、すぐわかるという。

「本土と八重山では差があったと思います」。素晴らしい技術者がいましたよ。石垣では浜崎という技術者がいた。西表島白浜では村瀬という技術者。宮良には小林という人がいたと聞いたことがある。もう皆、亡くなっている。古い話なのだ。ただ、ものが残っている。昔の技術者の中には、作っているところを人には見せなかった人もあったと戸眞伊さんはいう。

「人が来たら仕事をせんで、ただおって、帰ってからしか仕事はせんかった。ものの注文を受けたら、時間をかけてやっていました。いいのをつくろうとすれば、時間をかけないといけないいんではないですか。乾燥もしなくてはいけないし、仕分けをしなきゃいけないし、行き当たりばったりでものをつくったら、いいのはつくれないですよ。さすがだなと、今になって思いますね」

島材へのこだわり

「島の木を使うと、安心するというのか、安心して買ってもらえる」

戸眞伊さんは、西表島舟浮で育ったため、木の切り出しや販売をやっていた兄弟や叔父らの影響もあり、木と小さい頃から親しんできた。「僕らは小さい頃、薪を採りに山へいき、そこで先輩らにこの木は何に使えるとか、どうして使えるなど、教えられました」。このとき、子ども心に、木に関心をもったんではないかという。仕事で木工所に入って、実際に使い出して、はじめて、木の良さ、すばらしさがわかって、愛着がわいたという。当時、見習いの頃は、島の材料しかない頃だ。

「初めてそこで、板として木を見て、カンナを使って、よさがわかった」という。「小さい頃に、木の性質の話を聞いていたから、今あるのも、あのおかげではないかと思う。どんなのが水に強いよ。こういうのは水場では使うものではないとか。いろいろ教えてもらった」という。八重山の木の種類は、50~60種はある。もっとあるかもしれないとも。戸眞伊さん自身は島の有用樹種を集めており、すでに相当あるという。もっと集めようと思っているとも。

「この木は、アマハジの木、木造の家で、外で支える木で、アマハジというんですが、そういうところでは、そういう木であるとか。教えてもらった。それが活きていますね」。ただ単に何も考えず島材を使っているわけではないのだ。昔から先人が使ってみて試して、良さがわかって、人づてに伝わっている。自然の木々の特質を把握して、利用してきた知恵と言うことになる。

「たとえば、ターズクヤがあるでしょう。地面に木をつっこんで、家を建てると、普通は木が腐るでしょう。これが腐らない木があるんです。そういうものを、ヤマから切り出して、そういうところに使う。とげの生えた木で、ヒゲ根のようなとげです。ヒゲを「ウギ」というので、方言名では、ウギキといっている」

島材と建築主

「頭に入っているんです。建築主が10年、30年かけて準備をする。海につけておくんです。時間がきたら、取り出して家作りが始まる。一緒に木を選んで、働き者はいい木を選んで来る。気持ちのある人は、選んで出して来るということになる。棟梁も、よい木を用意されれば、喜ぶし、やる気になる。いい仕事をしようと、気も引き締まる。材料を揃える人と、作る人で、気持ちを通わせる部分があったんですね。今は設計士が、決めて、すべて用意する時代です。でも、中には部分的に材料を用意している人がある。ちょこちょこ用意しています。あの部分はコレを使いたいと、床の間や、玄関だとかの島材を用意している。これからこうして島材は延びてくるんではないかな」

難しいものにやりがいを感じる

「難しい物に挑戦すると、仕上がった時に満足感があります。時間がないから、なかなかできないけど、私は小物の、難しいものにやりがいを感じています」と、最近つくったものを見せてくれる戸眞伊さん。

クギを使わず捻組みではめた、板の木目を合わせた重箱。木目が全部つながっている。捻組みの技法は失敗が許されないのに加え、4段の上下左右すべての木目が揃うには、4段とも失敗が許されない。しかも、それぞれ捻組みのパターンがすべて違うのだ。気が付かなければ、普通の立派な重箱。ところが気が付くと、一瞬、重箱が見る人の息を止めてしまう「段取りがたいへんだった。」そういうだけの戸眞伊さん。「こういうのをやったときには、せっかくやるんだったら、ここまでやれと思ってやった」と付け加えた。組みはじめると、やり直しのきかない捻組みは、一般人には、はまること自体が理解できない。それに、木目を合わせてやるのだ。手のかかり方が違う。材料はセンダン。4パターンの捻組みを、使っている。接合部分を念入りに仕上げ、一発勝負で組む。このほか、イスを見せてくれる。

「木の股をそのまま使ってみました」。一枚の木では折れてしまうから、こう利用すると強いという。山を森を歩いて、見た木で決める。こういう作品は、人に頼むとできない。「こういうのは、誰も作らんからね」と、楽しそうである。次は肘付きのものをつくろうと思っていると、戸眞伊さんは意欲的だ。

「アールになっていると、作りにくいのですね。直線だと機械でできる。その木でしかできないものができてくる」のがおもしろいらしい。山で切り出しをするときに、注意するのは、切った後のこと。後から出てくるのと出てこないのがあるという。「センダンは出てくる。間違いなく出る。ヤラブは一代限り。センダンは、次の2代目が一番上等。10年か15年で切る。その後のものがいい」

手仕事をのこす

「最近は機械が発達しているから、コンピュータをつかったものがはやり、手でやらなくなっている。機械任せになってますね」と、戸眞伊さん。昔の職人は、道具を10人が10人使いこなしていた。今は、使いこなせない人もあるという。

「機械でやる時代となっているんです。使いこなしきれないから。機械でやってしまう。手カンナでやると、目が粗くなってしまって、使いこなせない。機械でやって、サンダーで磨いて終わりと。後は塗装してしまえば、誰にもわからない。見分けが着かないのですね。こまめに見ればわかるんですが、サッと見ただけでは、わからないはずです」

買う人が見るか見ないかで、きまってくる。使う人が、そこまで求めなくなっているのだろうか。手仕事をのこしたい理由がわかる。

限界を試す

捻組みのような難しいものをナゼするのか聞くと、自分のワザを試すためにやっているという。失敗すれば、壊すしかなくなる。それは大事にしてきた材料を無駄にすることになる。

「最初に、スミ着けがあるでしょう。この時点で決まる。これを念入りにやる。次は線に沿ってキッチリ切る。鉛筆をとがらせて、正確に引くんです。物を考えないで、これだけに打ち込む。集中するんです。コンマ何ミリの狂いがあっても成功しないからね。やってみないとわからないでしょうね」といって、「案外やってみてうまくできたりしてね」といって笑う戸眞伊さん。

「何度もやって熟練しないとできないですね。素人にはまずできない。腕を上げていかないとできないです」。まず、仕事の要領を覚えないといけないということらしい。最後に、絶対、捻組みだけは、やりつづけたいという。

「自分の限界をみたいですね」

獅子頭を彫る

子ども獅子の復活に尽力

デイゴで彫られた塗装前の獅子頭

昨年まで伊原間中学のスクールバスの運転手をしていた米盛三千弘さん。子どもの頃から絵が好きで、工作なども誰にも負けたくないという気持ちが強かったという。

「ちょうど平久保小学校から運動会で披露する獅子舞を教えてくれないかと依頼があって、獅子頭は段ボールでつくって演じるようなことを先生はいうんです。聞けば平久保の獅子は100年の歴史がある。これはもったいない。自分も彫刻をやっていたので、では私が獅子頭を作りましょうと、取り組んだのがきっかけです」と米盛三千弘さん。

33世帯約90人の平久保集落には、古くからの地元の家が三軒しかいなく、過疎も進んでいた。

平久保小学校では、ふるさと学習として、地域の掘り起こしを通して、郷土を再認識する授業を計画。そこで獅子舞にスポットを当てた。学校にとっても、かっこうの題材だった。これに米盛さんら地域の人が乗ってきてくれた。

米盛さんは白保の出身。白保でも獅子が毎年お盆に舞っている。地域にとって獅子舞は、大切な行事だ。永く眠ったままの獅子舞がこの過疎のすすむ平久保で見られたら皆よろこぶに違いない。そう米盛さんは思った。それを子どもたちが演じるならやがてお盆の獅子舞は復活するかもしれない。

「決めたら、なぜか躊躇しませんでした。」

子どもたちにやらせたいという気持ちが先走っていたという米盛さん。あのとき、平久保出身ではないとか、よそからきたからとかで、遠慮していたらできなかったという。

まずは獅子頭を作る。平行して獅子の体となる芭蕉の糸を乾燥させて、毛もつくる。それとともに、子どもたちに演技をつける。それもこれも、学校と地域が協力しての取り組みだった。

「獅子が復活したということで、多くの人から反響があり、私自身驚きました。私の手技が、こんな形で活かされるとは、思ってませんでした。自分でも驚きました」

人に感動してもらえることの素晴らしさを感じたという。

今は、カンカラ三線を子ども達に毎週火曜と金曜日、平久保小学校で教えている。

手技が持つ可能性

獅子の彫刻は平久保の獅子を作る前からやっていたという米盛さん。

「子ども獅子復活から、もっといい表情に獅子頭ができないか、いろいろ考えていました。そこで能の面に出会いました。小面の能面です」

とりつかれたように、夢中になって見ていると、米盛さんはある発見をしたという。

「笑って居るとも、怒っているようにも、また冷たい顔にも見えるでしょう。この三つの要素が備わっているのに気がついて、だから、これを獅子にと…、獅子も見ようによっては、獅子も怒っているようにも見え、じゃれているようにも見え、笑っているかもしれない」

かくして、この三種類の表情が出たときに、獅子の顔が「ピシャ」と決まってくるんではないかと思えてきたという。

「能を勉強して、見えてきました」

最近つくる獅子では、遠くから見るとこれまでより大人の顔に見えてきたという人がでてきたという。米盛さんは実感している。

「日本の伝統である能というのは、素晴らしいなと思いました」

彫刻は条件が整ったときにやるようにしているという。

「素晴らしい材料は、人の手を誘導していきます。自然にナイフや彫刻刀が動くんですよ」

人の手技が埋もれていたものを呼び覚まし、地域の結束を生み出す。子どもたちにカンカラ三線で、楽器に親しむ喜びも与え続ける。手技がもつ可能性を思い知らされる。

苧麻(ブーウミ)の績ぎ手の不足

ブーウミが不足

観光にとって伝統工芸は、訪れた土地の顔だ。それは長年培われ継承されてきた技として外部者に映る。

観光とは、観光客の想像力を刺激するものでなければならず、古くから取り組まれ連綿と伝えられてきた工芸品が今に残る姿こそ、その土地独自なものとして、来訪者の思いに迫る。

誰もが一目置くことになる姿は、変わらぬ光景が存在することにある。だから、長年、その土地が産んできた品こそ、土産とするに値するし、それが旅情を深めるのだ。土地の人が、その工芸に誇りを持っている姿を見れば、なお伝わるものも生まれる。

八重山上布は、100年前人頭税がなくなった後に、産業化を進めるも、時代の波は昔ながらの手作りを許さなかった。化学媒染が本土から伝えられ、ククリの技法は手が掛かることで衰退し、ナセンだけの赤嶋上布だけになっていった。

復帰後、新垣幸子さんが八重山上布に紺嶋上布があったことを突き止め、復活を果たした。化学媒染も辞め、海さらしを復活させた。以来、八重山上布の織り子は、後継者育成事業での講習会などで次第に増えていった。

ところが、順調に推移するかと思いきや、今度は糸を紡ぐブーウミの不足だ。それは八重山上布に使う糸が不足するという深刻な事態を招いている。それまでは、少ないながらも織り子をリタイヤした人が、ブーウミをしてきた。

ところが、パイン景気に沸いた世代に、当時織り子がいない。その世代には頼みのブーウミがいない。織物組合はそこでブーウミ講習会を始めたが細い糸の不足は続いた。このまま、細く、丈夫な糸が績める人が少なくなれば、糸の手紡ぎはなくなり、伝統織物が危なくなる。八重山上布の死活問題となるのだ。

今、ブーウミが80才から85才の人で占められる状況が、実は八重山上布の将来に暗い影を落としている。これは観光全体にも大きな影を落とす。

地域でブーウミ講習会

昨年10月26日、石垣市民会館中ホールで、シンポジウム「用具・原材料の確保と展望」がおこなわれた。これは沖縄無形文化財工芸技術保持団体協議会と石垣市教育委員会が主催しておこなわれたもの。このシンポジウムでは、伝統工芸の原料や道具が不足して、先行き不安な状況があることを確認していた。パネラーの一人、新垣幸子さんは少なくなっている糸の紡ぎ手について、長期の講習が可能となるよう行政支援を述べ、また市民の間に自分で糸を作り、自分で着物をつくるブームが生まれればと、将来へ期待をのべていた。

あれから石垣市もこれを深刻に受け止め、ブーウミの講習会が2週間で修了していたものを、今年からは3ヶ月に延ばし、また公民館施設での地域の中で講習を実施。今は3月末まで白保で火曜、木曜の週2日間、実施している。地域で実施するのは、60代から70代の高齢者へ、参加を呼びかけるのが緊急に必要だから。

お年寄りの作業

八重山上布が手織りで織られていることは有名だ。手紡ぎ糸は緯糸で使われている。特に八重山上布は白を基調にする赤嶋上布が有名で、そのせいで糸の不純物は徹底して取り除く必要がある。だから細かな赤い点などが入ってくるのを、点検して取り除く。その作業をしながら、細く丈夫な上布の糸を生み出す作業がついてまわる。この作業が八重山の伝統工芸の屋台を支える。このお年寄りの作業が止まれば、八重山上布は危機的状態に陥る。

指が覚える

昨年までブーウミ講習の講師をしていた豊川フミさん(86)は、日々のブーウミに余念がない。一反の着尺の糸は450グラム。これを紡ぐのに50日はかかるという。根気が必要な仕事である。

「好きでなくてはできません」

この道20年の豊川フミさんは、いう。

「昔、自宅で着る芭蕉布の糸を績んでいた時代を知る人は、呑み込みが早いですね。逆に知らない人は要領を呑み込むのが難しい」

幼少の頃に見かけた祖母の糸を績む光景。孫と祖母の間で、連綿と伝えてきたものがあったのである。それが今や途絶えてしまっている現実が、これから5年10年、八重山の伝統織物継承に壁となる。

ずっと家で、根気が必要な細かい手作業が長く続くわけで、しかも均一に細く丈夫に績まなくては、使い物にならない。結局、労に見合わないことで辞める人が多いという。

また、材料である元ブーも、しっかり良品を選ぶ必要がある。

「元ブーで、色がきれいだが切れやすいものがある」という。それは化学肥料を使って栽培したものに多く、割くときに切れてしまう。そうなると、購入費が惜しいので太めにすることになるという。太いものの場合は、結構早く仕上がったりする。そういうのは、上布用にはならない。量産できても、使い道は帯地や小物などにまわる。

「細い糸は指が覚えていて、指が細く割く方法を教えます」

20年のキャリアが、指の感触に凝縮している。手業とは言葉にしようとしても、できないものだ。

見えないものが受け継がれる

「糸を割く前の日に、私は水につけておきます。するとやりやすいのですね。きれいにブーがとれるんです。水につけることを面倒がってやらない人が多いですね」

という。

「孫が来るとできませんから、いない間にやります」

一方で、今のお年寄りは忙しくなった。孫にも会いたいし、グランドゴルフや旅行に多忙である。講習を受けても、遊んだほうがいいと、長続きしないケースも多いという。それでも、豊川さんは辞めない。

実は、豊川さんは体がもともと強くなかったそうだ。ところが、この体に悪そうなブーウミが豊川さんを助けているという。

「このブー績みをやって、実は健康になったんです」という。

豊川さんの自宅には、県、市、石垣市織物協同組合から贈られた賞状が掲げられている。

「こんなにいただいて、今は母に感謝しています。本当に夢みたいです」という。

幼い頃は芭蕉布を織る家族の様子を見ている豊川さん。60年前は手伝うこともあった。あの幼少の頃に焼き付いたものが、豊川さんをブーウミにかき立てるようだ。

見えないままに、受け継がれてきたものが、遙か昔から織り子の家族の間で伝わり、今ある八重山上布の継承を成り立たせてきたのではないか。

これこそ宝ではないか。

木造建築の棟梁の後継者不足

「カンカンカン」「タンタンタン」

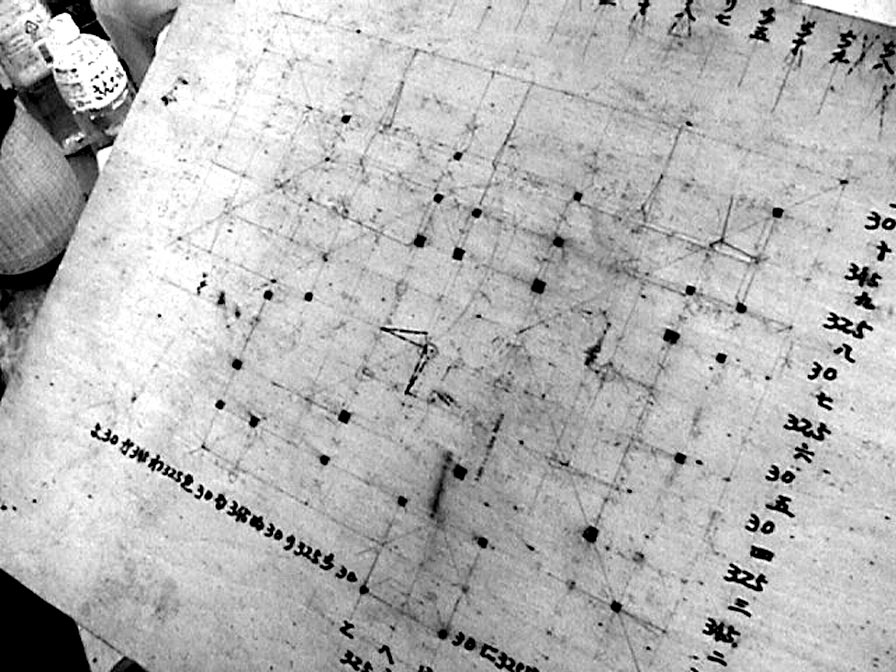

この1枚の板図面が、練達の棟梁の頭に家のすべてを描ききる

「カンカンカン」とも「タンタンタン」とも聞こえる木造建築ならではの音。木の香りが満ちた現場で、賑やかな音が響き渡る。電気カンナが唸る建築現場には、島材の姿も見える。築50年の木造建築を解体し、使える建材を再利用しながら、家主の要求する間取りにあわせて木を組みあげて棟をあげる。柱やカマチにクギは使わない。クギ代わりにクワの木のクイが入る。残る立派な材木は財産だ。それを活かす。コンクリの家よりは工費は20%高くなる。強度は、北側や水回りを鉄筋で固めたブロックで積めば十分。実際50年もった木造だ。残したい材料は見事なものばかり。屋根から間取りまですべて作り直す。再利用する材料の中には、50年前にも残ったものがあるという。100年続けて使われているものがあるかもしれないと棟梁。

「コンクリは50年60年持つといったが、実際は20年で剥がれる出すものがでている。それを考えると木造が本当はいいのだが…」と棟梁の宮良善嘉さんはいう。

「この建物の棟梁の名がここに書かれている」。見れば古い材木に名がある。名を残して家を守ってきた棟梁の名前。俺が作ったと、その責任を刻んだ文字である。昔の人はこういう仕事をしたのである。いつか解体される日に、仕事ぶりが解体する棟梁に見られる。このときを意識して、仕事をしている人々が、今もあることになる。棟梁は、板図面を見せてくれた。これ一枚で、棟梁の頭に家のすべてが刻印されるといわれる。八重山の家の構造は、ほぼ決まっているから、棟梁はこの板図面だけで、材料の一つ一つにスミ入れしていく。現代のコンピューター図面と、ボトルとナットで閉めて作る木造とは大違いである。50年ももった木造で暮らしてきた人なら、この棟梁らの持つワザに惚れ込まないわけがない。しかし、「わしぐらいの年で、もうおわりでないかね」後継者がないという。コンクリで作る家ばかりで、4年に1回ぐらいしか木造建築はないという。それじゃ、人も育たない。

「今からの人は、木造建築の経験がどうしても少なくなる。私の時は、毎日現場があって、5年ほどでなれました。僕らの時で、年がら年中仕事があったときですから。今は難しいでしょうね」

「この仕事は、記憶力が大事です。多くの経験をして、仕事を呑み込んでいないとできないですね。」

木造建築の奨励

現場では、旧建物の棟梁の名が、見えるように大切に置かれていた

家主と棟梁が、ともに納得して作る木造の家。その木造建築のワザを知らない人が増え、先人の英知より、コンクリが持つ手離れを選択する。確かに木造は管理をしっかりしなければならない。

しかし、手間をかけて家を管理する時間が不要になるとき、ひとつ人は浮き足立つのではないかと、ふと、便利さが生む盲点や死角を思い出す。気が付くのは、後からなのだ。

手間がかからなくなって、逆に油断ばかりするようになったものは多い。「木造に暮らすと、長生きする話も聞きますね」と棟梁。ごく最近、徐々には増えている話もある木造建築だが、コンクリの家のように壊せばすべて廃棄物になることを考えると、台風に強い木造建築を奨励するぐらいやってもいいのではないか。よいものは生かして遺す知恵が、これからは必要なはず。

舟大工の手技は八重山の漁師の言葉によって育まれてきた

全ては舟大工の勘による手技

風の言葉に耳を傾け帆を操り、サバニを足に島々を渡り歩く。ここ八重山では、若かりし頃の舟との思い出にはつらつとした表情をみせる齢を重ねた島人たちがいる。消えようとした灯火に再び命が吹き込まれたのは、島々をとりまく紺碧な海からの贈り物だったのではないだろうか。

舟大工・新城康弘さんは、1928年(昭和3年)に宮古の池間島に生まれる。22歳の時に家族と共に石垣島白保に移住。南方漁の仕事を経て36歳で舟大工の仕事を始めた。彼の父も舟大工であった。が、舟造りの手ほどきを父から受けたことはなかったという。大戦の勃発とともに父は仕事を離れざるをえなかったからだ。

彼に舟造りを教えた師がいるとしたらそれは沖縄の海に他ならない。「カディンカイヌーイ(風上に向かってあがる)の舟は、明らかにカーラ(舟底)が変わっていた」という。彼のサバニの舳先に近い舷側には独特な反りがある。波しぶきを象ったような舳先の反りを池間では「ナンカイス」と呼んだ。波を返す舟は、外洋のうねりにも突っ込むことなく、それにのりきることができた。潮にのった舟は、寄せる波を後方に押しやった。ナンカイスの下部には、潮が通り抜ける道「ナンヌーイ」がある。彼の舟は、時化た外洋にあっても決して転覆することはなかった。うねる波を切り開くように走り進んでいったと、彼のサバニを知る漁師たちは異口同音に繰り返す。

「舟大工は設計士であり、大工であり棟梁なんだよ。サバニは海人の経験によって創り出されたのさ」と彼は語る。

全ては舟大工の勘による手技であり、漁師の望む舟幅と長さを聞くだけで心に設計図が描かれる。漁師が10人いれば、望む舟の形も10通りとなる。だから、これまでに1艘たりとも同じ型の舟を造ることはなかった。舟大工の手技は、八重山の漁師の言葉によって育まれてきたのだ。

24年ぶりに仕事を再開した新城さんは、エンジンに頼ることなく帆を操り風と対話しながら旅をした当時の舟造りを手がけている。古来からの工法に勝る術はなく、それにボルトや自在鈎を利用した簡素な舷側曲げ工法や、3本の材で仕上げる底板を火と水の力で1本に繋ぐなど彼独自の理念が注目をあびている。

昨年の11月、全国から100名の「森の名人」として沖縄代表に選ばれた新城さんは、これまでの仕事の集大成となる「新城サバニ館」を石垣市宮良に開館した。仕事を再開してから島内外から多くの人々がサバニ造船場へ訪れ、幼い子供たちも彼の話に熱心に耳を傾けていたという。その反響の大きさに驚き励まされた彼は、沖縄文化の伝達者としての重要な役目を意識しながらサバニ造りを行っている。